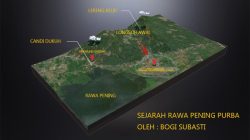

Rawa Pening merupakan salah satu danau di Jawa Tengah yang terletak di Kabupaten Semarang, tepatnya di 4 Kecamatan yaitu Ambarawa, Bawen, Tuntang dan Banyubiru. Danau yang berbentuk cekungan di bawah lereng gunung Gajah, Kendil, Lereng Kelir, Gunung Telomoyo, Ungaran, dan Merbabu serta daerah tangkapan air di sekitarnya. Danau Rawa Pening menjadi tempat hilir bagi aliran beberapa sungai di antaranya Sungai/Kali sraten, Parat, Muncul, Kali Legi/Tegaron, Kali Galeh, Torong, Kali Panjang. Serta aliran-aliran sungai kecil di sekitarnya. Dari Rawa Pening kemudian aliran air menuju ke Laut Jawa yakni sungai Tuntang melewati Grobogan, Demak kemudian ke Laut Jawa.

Luas Rawa Pening

1.Pada tahun 1850, menurut catatan Pieter Bleeker Luas Rawa Pening yaitu 392,04 ha. Dan setelah Pembangunan PLTA Jelog, Luas Rawa Pening yaitu:

2.Binnenvisserij Indonesia 1941-1950 menulis luas Rawa Pening 1.700 ha.

Publikasi Binnenvisserij Indonesia 1941-1950 menulis luas Rawa Pening 1.700 ha saat air maksimum dan 1.500 ha saat air minimum.

3.Laporan Kementerian Penerangan dalam Propinsi Djawa Tengah tahun 1953 menulis luas Rawa Pening maksimum 2.000 ha dan luas Rawa Pening minimum 900 ha.

4.Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang tahun 1983 yang mencatat luas Rawa Pening maksimum 2.020 ha dan luas Rawa Pening minimal 1.750 ha.

5.Menurut Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2002 memiliki luas 2.670 ha. Menurut Kepmen PUPR nomor 365 tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, memiliki luas total 2057 Ha, terdiri dari Luas badan air 2387 Ha dan Sempadan seluas 120 Ha. Dari tahun ke tahun kualitas air menjadi semakin menurun serta danu tertutup enceng gondok yang perkembangannya begitu cepat.

Dalam perkembangannya Danau Rawa Pening memiliki berbagai peranan antara lain:

1. Sebagai reservoir alami yang dimanfaatkan untuk PLTA,

2. Sumber air baku

3. Pariwisata serta pemeliharaan Sungai Tuntang

4. Perikanan yaitu budidaya ikan, nelayan branjang, jaring dll

5. Irigasi dan Pertanian

6. Manfaat Ekonomi Lainnya seperti perdagangan dan jasa.

7. Perkembangan kebudayaan, upacara adat dan penelitian.

Rawa Pening: Sebuah Sejarah Singkat

Jika kita berbicara tentang Danau Rawa Pening, maka yang paling melekat dalam ingatan masyarakat adalah Legenda Baru Klinting. Dimana dalam legenda ini diceritakan, seekor ular yang berubah menjadi sosok anak kecil, datang ke acara selamatan desa meminta makanan, namun warga tidak memperdulikannya. Kemudian bocah tersebut datang ke Mbok Rondo dan dikasih makanan. Bocah tersebut berpesan kepada Mbok Rondo, agar nanti bersiap-siap naik lesung dan membawa centong untuk dayung apabila ada banjir. Bocah tersebut kemudian datang ke kerumunan warga dan membuat sayembara mencabut lidi yang ditancapkan di tanah, namun tak ada satu warga pun yang bisa mencabut, akhirnya bocah tersebut mencabut lidi, dan banjir pun menenggelamkan desa tersebut.

Dalam berbagai bukti historis, memang luas rawa pening semakin bertambah, dari awalnya semacam danau yang kecil kemudian bertambah luas, bahkan puluhan desa pun harus berpindah untuk menghindari genangan.

Dari sisi sosiologi dan antropologi, Penduduk di sekitar Rawa Pening sudah ada pada Era Wangsa Sanjaya yakni pada abad 9. Hal ini dibuktikan dengan adanya Candi Dukuh, sebuah candi Hindu yang di bangun di sebuah bukit pinggir Rawa Pening, tepatnya di Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru.

Hingga era Kerajaan Demak, Banyubiru menjadi wilayah yang dibebaskan membayar upeti atau sering disebut Tanah Perdikan. Tanah perdikan diberikaan karena alasan tanah tersebut sering terjadi bencana, gagal panen, dan mungkin juga karena ada jasa besar kepada Kerajaan dari tokoh setempat.

Kemudian beralih ke Era Pajang, dimana Joko Tingkir sebelum menjadi Raja dan bergelar Sultan Hadiwijaya, pergi ke Rawa Pening untuk melakukan tirakat dan “kungkum”, yakni untuk memenuhi ajaran dari guru beliau yaitu Ki Ageng Banyubiru.

Era Mataram Ngayogyakarta kemudian Karesidenan Solo hingga Era Kolonial Belanda. Pada Era kolonial ada beberapa catatan di antaranya:

1. Tahun 1822, Pemerintah kolonial merencanakan pengeringan rawa pening, namun hal itu ditunda sejak tahun 1819, kemudian mereka mengalirkan air danau rawa pening lewat Sungai Tuntang hingga Demak.

2. Tahun 1838 terjadi banjir Desa Rawa Siwel tenggelam. Selain itu terjadi semacam naiknya tanah di tengah Rawa Pening, Kemudian terjadi lagi tahun 1885, 1998, dan kurang lebih di tahun 2012. Besar kemungkinan kejadian-kejadian di Rawa Pening merupakan bagian dari rangkaian kejadian alam di Jawa. Di satu sisi telah terjadi proses kimia tanah di dalam tanah bawah rawa dan di sisi lain terjadi proses fisika gempa di sekitar Rawa Pening. Perlu penelitian akan hal ini, mengingat di pinggir Rawa Pening dekat candi Dukuh terdapat sumber mata air hangat.

3. Tahun 1877 terjadi banjir bandang lewat Sungai Panjang Ambarawa yang berdampak pada kerusakan rumah, lahan pertanian serta 73 korban. 43 korban tidak ditemukan diduga hanyut ke Rawa Pening

4. Di Tahun 1911 mulai di bangun PLTA Jelog Tuntang oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui perusahan Listrik ANIEM. PLTA mulai difungsikan tahun 1938. Untuk menggerakan turbin, maka air dinaikkan sehingga di tahun- tahun itu banyak desa di sekitar Rawa Pening, harus melakukan bedol desa membuat desa baru. Masyarakat mendapat ganti rugi 15-20 gulden (De Locomotief, 8 Oktober 1937).

Dari tahun 1850 hingga 1940, kurang lebih 50 Desa di sekitar Rawa Pening tenggelam. Nama desa-desa tersebut bisa dilihat di Rawa Pening dan 50 Desa Tenggelam.

Peta Rawa Pening Era Kolonial

Revitalisasi Rawa Pening : Orientasi Pembangunan dan Ruang Hidup Masyarakat

“Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan salah satu elemen nilai yang harus ditegakkan adalah ruang hidup. Ruang hidup melampaui soal tanah dan obyek agraria.”

Revitalisasi dan Kepmen PUPR nomor 365 Tahun 2020

Revitalisasi Danau Rawa Pening yaitu bisa dikatakan sebagai pengembalian fungsi Danau Rawa Pening sehingga menjadi danau yang mempunyai manfaat baik bagi ketersedian listrik, maupun manfaat lain bagi pertanian, perikanan, ruang hidup masyarakat dan manfaat lainnya.

Dengan adanya penandatanganan kerjasama antara BBWS Pemali Juana dengan Kodam 4 Diponegoro, Revitalisasi dimulai tahun 2020 di bawah regulasi Kementrian PUPR. Revitalisasi Rawa Pening termasuk proyek super prioritas program strategis nasional. Isu besar dari revitalisasi yaitu penyelamatan danau. Dalam penanganannya berupa pembersihan enceng gondok, Penataan Branjang, dan kemudian penyedotan sedimentasi.

Disamping itu pemerintah melakukan pematokan sebanyak 109 patok kemudian dihubungkan menjadi garis sempadan. Garis sempadan diambil dari tepi muka air tertinggi yang pernah ada di rawa pening yaitu ditentukan 463,3 kemudian ditarik 50meter ke luar.

Dalam prosesnya memang memberikan berbagai dampak positif dan negatif.